リソソームとは

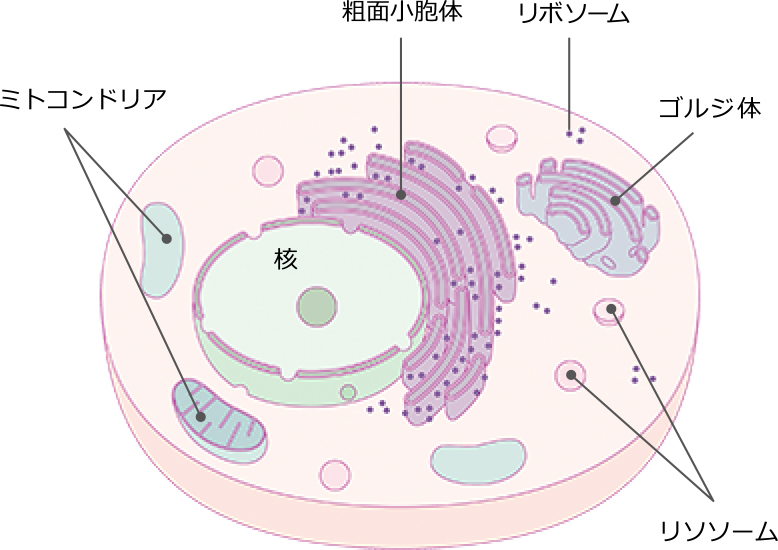

ヒトの細胞の中には核やミトコンドリアなど、たくさんの小器官があります。

細胞小器官は体を保つための大切な役割を、それぞれ持っています(図1)。

リソソームは細胞小器官のひとつです。

細胞内でいらなくなった老廃物などを、さまざまな種類の酵素を使って消化・分解するはたらきを持ちます。

図1:ヒトの細胞

ライソゾーム病が発症する理由

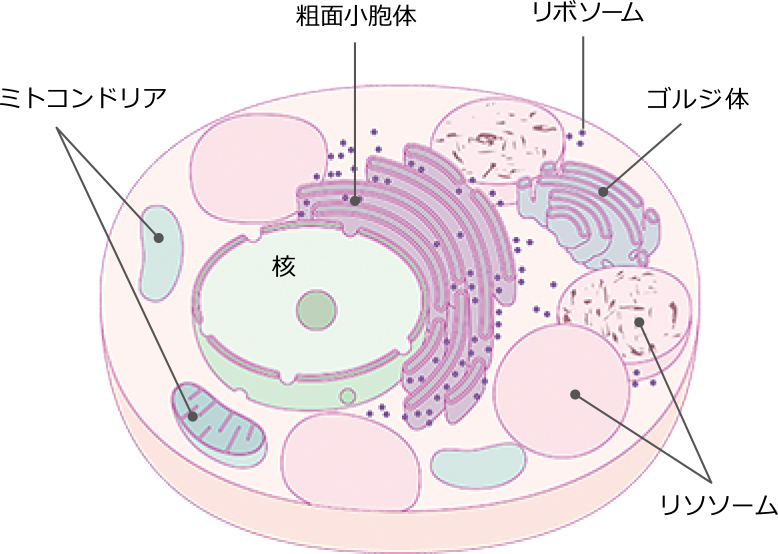

ライソゾーム病になると、消化・分解を担う酵素が十分にはたらかず、本来分解されるはずの老廃物などがリソソーム内に溜まって(図2)、全身にさまざまな症状が現れるようになります。

図2:ライソゾーム病の患者さんの細胞

ライソゾーム病には、どの酵素がうまくはたらいていないかによって、さまざまな種類があります。

α‐ガラクトシダーゼという酵素がうまくはたらいていない場合、「ファブリー病」になります。

| 病名 | はたらきにくい、量が足りない酵素 | 蓄積する物質 |

|---|---|---|

| ファブリー病 | α‐ガラクトシダーゼA | グロボトリアオシルセラミド (GL-3)など |

| ゴーシェ病 | グルコセレブロシダーゼ | グルコセレブロシド |

| ポンペ病 | 酸性α‐グルコシダーゼ | グリコーゲン |

| ムコ多糖症 (Ⅰ型:ハーラー/シャイエ症候群、Ⅱ型:ハンター症候群、Ⅶ型:スライ病など) |

ムコ多糖分解酵素 | ムコ多糖 |

表:ライソゾーム病の例

ファブリー病

生まれつき、α-ガラクトシダーゼ Aと呼ばれる酵素を十分に持っていないために起こります。

全身の細胞に糖脂質が蓄積するため、子どものときに手足の痛みや、汗をかきにくい、発疹といった症状が現れることや、大人になってから心臓の病気、腎不全などの病気が現れることがあります。

症状やその程度は人により異なります。

ポンぺ病

生まれつき、酸性α-グルコシダーゼと呼ばれる酵素を十分に持っていないために起こります。

この酵素は糖のひとつであるグリコーゲンの分解に必要です。酵素が不足して分解が出来なくなると、全身にグリコーゲンが過剰に蓄積し、特に筋肉、心臓、肝臓の細胞などにたまります。筋肉の細胞にグリコーゲンがたまると、細胞が損傷を受けて、筋肉が正常に機能できなくなります。

そのため、以下のような症状が現れます。症状やその程度は人により異なります。

- 筋力の低下

- 発達や成長の遅れ

- 呼吸困難

- 心機能障害

- 背骨の湾曲

ムコ多糖症Ⅶ型(スライ病)

ムコ多糖症は7つの型に分類され、それぞれの型の症状は異なります。共通する症状としては、関節の拘縮、骨格変形、低身長、特徴的な顔貌、巨舌、厚い皮膚、多毛、気道狭窄、反復性呼吸器感染、難聴、心臓弁膜症、お腹の膨れ(肝脾腫)、臍・そけいヘルニア、中枢神経障害などがあります。

ムコ多糖症Ⅶ型(スライ病)は、生まれつき、βグルクロニダーゼという酵素を十分に持っていないために起こります。

デルマタン硫酸、コンドロイチン硫酸、ヘパラン硫 酸というムコ多糖の分解が阻害され、体内の細胞組織に蓄積します。

そのため、多系統の組織や臓器に障害が生じ、以下のような症状が現れます。

症状やその程度は人により異なります

- 特徴的な顔貌

- 肺疾患

- 心機能障害

- 肝臓や脾臓の腫大

- 関節の拘縮

- 低身長

- 精神運動発達遅滞

- 多彩な骨形成異常